साक्षात्कार: 'निजी क्षेत्र के निवेश से निखरेंगी ग्रामीण प्रतिभाएं'; श्रीधर वेम्बु ने बताया जोहो मॉडल का विजन

जोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक डॉ. श्रीधर वेम्बु का मानना है कि भारत का असली विकास गांवों और जिलों से शुरू होना चाहिए, न कि दिल्ली या महानगरों से। उनका कहना है कि निजी क्षेत्र ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचानकर, प्रशिक्षण देकर और रोजगार से जोड़कर देश की आर्थिक और तकनीकी दिशा बदल सकता है। पेश है अमर उजाला के डॉ. इंदुशेखर पंचोली की तेनकासी में डॉ. श्रीधर से विस्तृत बातचीत के शेष अंश...

विस्तार

स्वदेशी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक डॉ. श्रीधर वेम्बु मानते हैं कि गांवों की प्रतिभाओं के प्रोत्साहन और उन्हें कौशल के साथ रोजगार के काबिल बनाने का काम सरकार के बजाय निजी क्षेत्र ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। जोहो का ग्रामीण प्रतिभा पूल ऐसी ही पहल है, जिसमें हम राजस्व का महज एक फीसदी अंशदान देते हैं। डॉ. श्रीधर कहते हैं, ग्रामीण विकास का सफल मॉडल जिला-केंद्रित विकास है, दिल्ली-केंद्रित नहीं। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पक्षधर श्रीधर की सलाह है कि हमें संतुष्ट जीवन शैली का अभ्यास करना होगा। पाश्चात्य सोच एवं जीवनशैली बीमार समाज बना रही है, जहां संतोष के मायने ही जिंदगी की दौड़ में पराजय है। पेश है अमर उजाला के डॉ. इंदुशेखर पंचोली की तेनकासी में डॉ. श्रीधर से विस्तृत बातचीत के शेष अंश...

सवाल: आप जनसंख्या लाभांश यानी पॉपुलेशन डिविडेंड की बात करते हैं। इसे समझाइए?

जवाब: हमारे स्कूलों से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल रहीं हैं। तीन-चार दशक में हर जगह स्कूली शिक्षा में सुधार हुआ है। लेकिन प्राथमिक चुनौती नौकरियां और रोजगार हैं। इसके लिए क्षमता एवं कौशल विकसित करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि केवल निजी क्षेत्र ही इस काम को अच्छी तरह से कर सकता है।

रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरह ही, कौशल विकास में निजी क्षेत्र को निवेश करना होगा। हमने यह कर दिखाया है कि आप जिला स्तर पर इसे बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। हम इसे दो-तीन जिलों में दोहरा रहे हैं, देश के अन्य जिलों में भी ले जाना चाहते हैं। यूपी के बलिया जिले के करनई गांव में हमने डॉ. विजय तिवारी के साथ डीसेट पब्लिक स्कूल को सहयोग किया है। करनई गांव में हम स्थानीय प्रतिभा का पूल तैयार करना चाहते हैं। कुछ उत्पादों में निवेश की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर और मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं।

सवाल: जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग और कलैवानी कल्वी मैयम जैसे प्रयासों ने ग्रामीण शिक्षा को कैसे बदला है?

जवाब: जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग में प्लस टू (12वीं) की स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके छात्रों को लिया जाता है। यह कॉलेज का विकल्प है। हम छात्रों को वजीफा देते हैं। उनमें से अधिकतर स्थानीय गांवों से और तमिल माध्यम के हैं। एक साल में वे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बेहतर हो जाते हैं। उन्हें डिजाइन, व्यवसाय, संचार, मार्केटिंग में प्रशिक्षित किया जाता है। हम तीन मंत्रों का उपयोग करते हैं - अनुभवात्मक, प्रासंगिक और उपयोगी। कोई परीक्षा या ग्रेड नहीं होते। आप पहले वेबसाइट, फिर गेम, डाटाबेस बनाना शुरू करते हैं। आप बनाते-बनाते सीखते हैं। आज कॉलेज, यहां तक कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी, परीक्षाओं और ग्रेड पर जोर देते हैं, जिससे कौशल पैदा नहीं हो रहा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस देश में हमारी पूरी तकनीकी शिक्षा को निर्माण की ओर उन्मुख किया जाना चाहिए।

'कलैवानी कल्वी मैयम' किंडरगार्टन से प्लस टू तक है...इसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के पाठ्यक्रम को अपनाया है। मूल रूप से यह शायद उन लोगों के लिए था, जो अपने बच्चों को घर पर पढ़ाना चाहते हैं। उदाहरण से समझें, तो बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए बच्चा 10वीं कक्षा में है। हम उन्हें एक साल के बजाय दो या तीन साल में पास करवा सकते हैं। मैं अभी दो परीक्षाएं दे सकता हूं, केवल गणित या तमिल। अगले साल मैं दो और विषय लूंगा। किसी भी विषय में फेल हुए बिना, वे पास हो सकते हैं। इसी बीच वे व्यावहारिक कौशल सीख रहे होंगे।

सवाल: ग्रामीण प्रतिभा पूल का मॉडल विस्तारित हो सकता है? बाकी कंपनियां क्या कर सकती हैं?

जवाब: हमारा लक्ष्य है कि इस पहल के लिए राजस्व का करीब एक फीसदी समर्पित करें। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसमें लगभग 15 से 20 हजार ग्रामीण बच्चों की मदद कर सकते हैं। हमारे पास केवल 350-400 बच्चे हैं। इस साल के अंत तक एक हजार बच्चों तक विस्तार करेंगे। लेकिन, हम 15,000 तक जाना चाहते हैं। अगर कई कंपनियां इस दृष्टिकोण को अपनाती हैं, तो हम वास्तव में लाखों बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण बच्चों की सेवा कर सकते हैं। हम कच्ची ग्रामीण प्रतिभा ले रहे हैं, जिसे अवसर नहीं मिल सकता और उसे विश्वस्तरीय प्रतिभा में बदल रहे हैं, जो सामुदायिक आय और हमारी जीडीपी एवं अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बढ़ोतरी करते हैं।

सवाल: ग्रामीण तकनीकी सेवाओं को आप जिस तरह से प्रोन्नत कर रहे हैं, क्या इनसे भारतीय अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल सकता है?

जवाब: तेनकासी जिले की ही बात करते हैं। हमने करीब डेढ़ साल पहले आर्थिक सर्वेक्षण किया था। हमने पाया कि पिछले छह-सात वर्षों में हमारी गतिविधियां विस्तारित होने के बाद उन लोगों की आय में भी काफी वृद्धि हुई है, जो प्रौद्योगिकी में नहीं हैं। क्षेत्र के भीतर अधिक धन प्रवाह होता है। अधिक लोग पैसा खर्च कर रहे हैं इसलिए अधिक और बेहतर दुकानें आ रही हैं। जोहो इकोसिस्टम के बाहर भी नौकरियां पैदा हो रही हैं। क्षेत्र के भीतर समग्र आर्थिक प्रभाव पहले से ही मापने योग्य हैं। इसे अपने सभी जिलों में दोहराना होगा। इसीलिए मैं दिल्ली-संचालित विकास के विपरीत, जिला संचालित विकास का पक्षधर हूं।

सवाल: आप चाहते हैं कि भारत के गांव तकनीकी क्रांति का केंद्र बनें। अभी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्तर है, क्या यह उसे सपोर्ट करता है?

जवाब: हां, इस गांव में सड़कें संकरी हैं, लेकिन ठीक हैं। 15-20 साल पहले यहां सिर्फ कच्चे रास्ते थे। कुछ जगहों पर यह खराब है, लेकिन ज्यादातर बेहतर हो गई हैं। सबसे अहम बात अधिकतर क्षेत्रों में बिजली, ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध है। हमें 250 मेगाबाइट प्रति सेकंड का ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है। हमारे पास इंजीनियर हैं, 35 इंजीनियर इस दूरदराज के गांव में इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्षेत्र में कुछ नवीन उत्पाद बना रहे हैं। यह 15 साल पहले संभव नहीं था। जो काम आप बंगलूरू में कर रहे हैं, वह अब यहां करना संभव है।

सवाल: आप सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं। तकनीक से सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे संभव है?

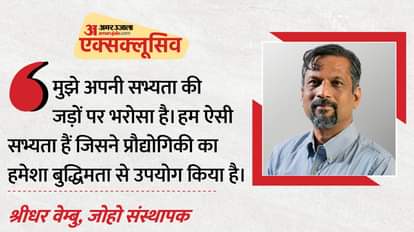

जवाब: किसी भी उपकरण का उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। हम ऐसी सभ्यता हैं, जो हर चीज का बेहतर उपयोग करती है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर उपकरण हंै। मुझे अपनी सभ्यता की जड़ों पर भरोसा है कि हम इनका सदुपयोग करेंगे।

हाल ही में, कांचीवरम से एक आचार्य ने मुझे फोन किया...उन्होंने कहा, कृपया छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा गेम बनाएं, जिससे वे हमारे इतिहास-पुराण, भारतीय संस्कृति सीख सकें। जैसे, आप इस श्लोक का पाठ करते हैं, तो वह दरवाजा खुल जाएगा। बच्चे और गेम खेल सकते हैं। कितना शानदार विचार है। यह प्रौद्योगिकी का बुद्धिमत्ता से उपयोग है। हम ऐसी सभ्यता हैं जिसने प्रौद्योगिकी का हमेशा ऐसे ही उपयोग किया है।

कर्नाटक संगीत लें...हम वायलिन या सैक्सोफोन का उपयोग करते हैं। जब संगीत सुनते हैं, तो लगता है कि यह उपकरण इसीलिए ही थे। हम सभी प्रभावों को आत्मसात करने और बेहतर परिणाम निकालने में सक्षम है। मुझे विश्वास है, प्रौद्योगिकियों से ऐसा उत्पादन करेंगे, जो विश्व की कीमती संपत्ति होगा।

सवाल: आप भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के मजबूत पक्षधर हैं। क्या यह भी वजह थी, इतने दूरदराज के गांव से जोहो की शुरुआत की?

जवाब: हमारी संस्कृति के सार को दो शब्दों में देखता हूं-विनम्रता और संतोष। हम वह राष्ट्र, वह सभ्यता हैं, जिसने दुनिया को संतोष सिखाया है। यह आज जलवायु परिवर्तन के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जाति अत्यधिक उपभोग के माध्यम से खुद को नष्ट करने जा रही है। इसकी वजह सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि लालच है। हमारी चाहत अनंत हैं। दुर्भाग्य से, आज दुनियाभर में भौतिकवादी सभ्यताओं का जाल है, खासकर पश्चिम का। वे तो सोचते भी हैं कि 'अधिक से अधिक' बेहतर है। वहां संतोष की कोई अवधारणा नहीं है। पश्चिमी सभ्यता में संतोष शब्द का अर्थ ही नकारात्मक है। इसका मतलब है कि आप जीवन की दौड़ हार गए हैं। केवल हमारी सभ्यता, हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषियों ने हमें संतोष सिखाया है। आज हमें तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की जरूरत है। साथ ही, हमें संतुष्ट जीवन शैली का अभ्यास करना होगा। यह केवल हमारे देश में ही संभव है। इस संदेश को हर जगह फैलाने के लिए हमें विश्व गुरु बनना होगा।

सवाल: आज जहां एक ओर अंधी दौड़ है और दूसरी तरफ तकनीक का दबाव, दोनों में कैसे समन्वय बन सकता है?

जवाब: आज टिकाऊ तकनीक उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, हमने खुद से और मातृभूमि से वादा किया है कि हम बोरवेल पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम कृषि के लिए सतह के पानी का उपयोग करेंगे। हम अधिक तालाब खोद रहे हैं, ताकि बरसात में अधिक पानी जमा करें। पुराने समय में राजाओं ने भूमि का 10-15 फीसदी पानी के लिए समर्पित किया था।

केंद्र सरकार के पास जल शक्ति मिशन है...पानी के संरक्षण व जल संसाधनों के मानचित्रण के लिए अब तकनीक की जरूरत है। हमारे शहरों में आने वाली बाढ़ इसलिए है क्योंकि हम प्राकृतिक जल प्रवाह को खत्म कर रहे हैं। हमें तकनीक के साथ प्रकृति से भी जुड़े रहना होगा।

यह रोजगार का स्रोत भी है...मेरा मानना है, विनिर्माण क्षेत्र स्वचालित हो सकता है, लेकिन मृदा विशेषज्ञ के रूप में नौकरियां कहां जाएंगी? मान लीजिए, मैं कहता हूं कि आप किसान नहीं, मृदा विशेषज्ञ हैं, आप जल विशेषज्ञ हैं, वनस्पति या पशु विशेषज्ञ हैं, गाय विशेषज्ञ हैं। तब उन्हें अधिक सम्मान और बेहतर वेतन मिलता है।

सवाल: आपने अमेरिकन अर्थशास्त्रियों की मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को अनदेखा करने के लिए आलोचना की है। इसे भारतीय संदर्भ में देखते हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए?

जवाब: यह सवाल बहुत प्रासंगिक है। आज अमेरिका में, खासकर पिछले कुछ महीनों से विनिर्माण वापस लाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्य सवाल यह है कि उन्होंने सारा विनिर्माण क्यों खो दिया? स्पष्ट है कि तेजी से बढ़ती वित्त-प्रधान अर्थव्यवस्था से धीरे-धीरे विनिर्माण दूर हो जाता है। दुर्भाग्य से, भारत में कई वर्षों तक हम अमेरिकी प्रशिक्षित अर्थशास्त्रियों और उनकी सलाह से बहुत अधिक प्रभावित थे। कुछ मामलों में विशेष रूप से कहा गया कि विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित न करें, सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करें। मैं इसे बहुत बुरी सलाह मानता हूं।

हमें यहीं पर तकनीकें विकसित करनी होंगी...जिस सलाह ने अमेरिका को विनिर्माण खोने दिया, उसने हमें विनिर्माण प्राप्त ही नहीं करने दिया। उनके पास था और खो दिया। हमारे मामले में, हमने इसे हासिल ही नहीं किया। आज वह और हम दोनों जगे हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि हमें बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा, इसीलिए मैंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उपभोक्ता वस्तुएं यहीं बनें। आरएंडडी के माध्यम से हम पूंजीगत वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं और फिर फैक्टरी वस्तुओं की लागत कम कर सकते हैं...इससे छोटे शहरों में भी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जहां पूंजीगत वस्तुओं की लागत कम है।

सवाल: ग्रामीण क्षेत्रों में आपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की भी बात की है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और तकनीक के बीच कैसे समन्वय बना सकते हैं?

जवाब: सबसे पहले हमें इसमें चीन के शुरुआती आर्थिक सुधारों से सीखना होगा। चीन के इतिहास का मैंने बहुत अध्ययन किया है। चीन का आर्थिक सुधार मुख्य रूप से ग्रामीण था, जिसे वे शहर और गांव का उद्यम कहते थे। उन्होंने छोटे पैमाने पर विनिर्माण शुरू किया, पंखे से लेकर घरेलू सामान, सब ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित होता था। आज, यह और भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है क्योंकि इसकी मशीनरी अब चीन से बहुत सस्ते में उपलब्ध है। मेरा सुझाव है कि हम उत्पादन के लिए आवश्यक तकनीक का आयात करें, विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करें, अपने कार्यबल को प्रशिक्षित करें। विनिर्माण उपकरण कभी चीन से आएगा, लेकिन बाद में हम इंजीनियरों को विनिर्माण, ऑटोमेशन पर भी काम करवा सकते हैं। पहला लक्ष्य अपने श्रम का उपयोग करके उत्पाद तैयार करना है।

हमारा सबसे बड़ा अवसर हमारी युवा जनसांख्यिकी है, वो लाभांश जिसकी हम बात करते हैं। जोश से भरे युवा आगे आ रहे हैं। चुनौती यह है कि हम राष्ट्रीय विकास के लिए उनका सदुपयोग कैसे करें? मेरा एक ही मंत्र है, नीचे से ऊपर की ओर विकास, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। इसलिए मैं गांव से जिला स्तर तक विकास की बात करता हूं, 'जिला-संचालित विकास'। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह संभव है। इन सुदूर स्थानों पर हम जो जटिल तकनीकें विकसित कर रहे हैं, वह इसका प्रमाण है। लोगों ने नहीं सोचा होगा कि यह संभव है। बस धैर्य की आवश्यकता है, 5-10 साल का चक्र।