{"_id":"68f6f5136befbe957d088be5","slug":"asrani-passed-away-asrani-turned-comedy-into-literature-2025-10-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"स्मृति शेष: असरानी ने कॉमेडी को साहित्य बना दिया था...","category":{"title":"Blog","title_hn":"अभिमत","slug":"blog"}}

स्मृति शेष: असरानी ने कॉमेडी को साहित्य बना दिया था...

विज्ञापन

सार

असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को सिंध (अब पाकिस्तान) में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार जयपुर में आ बसा। एक छोटे से घर में, सीमित साधनों में, पर बड़े सपनों के साथ। बचपन से अभिनय में रुचि थी।

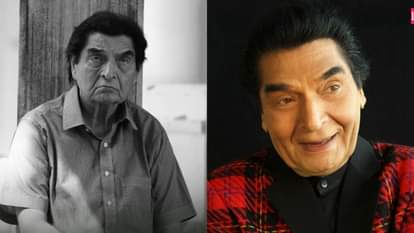

नहीं रहे मशहूर अभिनेता असरानी।

- फोटो : एक्स

विज्ञापन

विस्तार

कला कभी अकेले जन्म नहीं लेती, वह अपने समय के संघर्ष, भूख, उम्मीद और असफलताओं की कोख से जन्म लेती है। असरानी इसी सच्चाई का जीवंत प्रतीक थे। एक ऐसा चेहरा, जिसने पूरे युग को हंसाया, जबकि भीतर वह युग खुद रो रहा था।

Trending Videos

उनका जीवन, उनका अभिनय और उनका संघर्ष 1970 से 1990 के उस दौर की कहानी है, जिसने भारतीय सिनेमा को स्टारडम से इंसानियत की दिशा में मोड़ा।

वह समय था, जब मुंबई का सिनेमा उद्योग नायक और नायिका के इर्द-गिर्द घूमता था। उसके बीच कुछ चेहरे थे, असरानी, ओम प्रकाश, उत्पल दत्त, जॉनी वॉकर, युनूस परवेज जैसे, जिन्होंने सिनेमा को उसका सबसे मानवीय चेहरा दिया। वे साइड रोल में नहीं, जीवन के बीच में खड़े कलाकार थे। उन्होंने दर्शक को यह एहसास दिलाया कि हंसी भी एक गंभीर कर्म है।

विज्ञापन

विज्ञापन

असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को सिंध (अब पाकिस्तान) में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार जयपुर में आ बसा। एक छोटे से घर में, सीमित साधनों में, पर बड़े सपनों के साथ। बचपन से अभिनय में रुचि थी। यही लगन उन्हें पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तक ले गई।

वहीं से उनकी कला की दिशा बनी। उनके साथ उस समय शत्रुघ्न सिन्हा, सुभाष घई और जय ओम प्रकाश जैसे भविष्य के सितारे भी पढ़ते थे। यह वही पीढ़ी थी, जिसने आगे चलकर सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी।

मुंबई आकर असरानी को शुरुआत में कोई काम नहीं मिला। वह उन दिनों छोटे थिएटर ग्रुप्स में अभिनय करते थे और कई बार बस किराए के पैसे तक नहीं होते थे। कई रातें उन्होंने स्टेशन पर बिताईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पहला छोटा रोल उन्हें 1967 में फिल्म 'हरे कांच की चूड़ियां' में मिला।

फिर फिल्म 'मेरे अपने' (1971) और 'आज की ताजा खबर' (1973) ने उन्हें पहचान दी। धीरे-धीरे दर्शकों ने उनकी मुस्कान में सच्चाई देखी और निर्देशक-निर्माताओं ने उस चेहरे में ‘जनता का प्रतिनिधि’।

असरानी के अभिनय में बनावट नहीं थी। वह कैमरे के सामने नहीं, जिंदगी के सामने अभिनय करते थे। उनकी सबसे बड़ी कला यह थी कि वह हंसाते हुए भी समाज का आईना दिखा देते थे।

फिल्म 'चुपके-चुपके', 'शोले', 'आज की ताजा खबर', 'छोटी सी बात', 'नमक हलाल' में उनका पात्र एक साधारण आदमी था, जो कभी मूर्ख लगता था, पर असल में वही सबसे संवेदनशील होता था। 'अंग्रेजों के जमाने का जेलर' जैसा संवाद आज भी अमर है, क्योंकि उसमें हास्य के भीतर सत्तात्मक व्यंग्य छिपा था।

उनके युग के अन्य कलाकारों की कहानी भी इसी संघर्ष की थी। अमिताभ बच्चन, जिनके साथ असरानी ने अनेक फिल्में कीं, पहली 12 फिल्में असफल रहीं। उन्हें 'बेमेल चेहरे वाला' कहा गया। शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर चोट के निशान थे और आवाज इतनी भारी कि किसी ने नहीं सोचा कि वह नायक बन सकते हैं।

जया भादुड़ी जैसी अभिनेत्रियों को कहा गया कि वे 'बहुत सामान्य' दिखती हैं और रेखा को 'फिट नहीं बैठने वाला चेहरा' कहा गया। पर, यही कलाकार बाद में सिनेमा की आत्मा बन गए। असरानी इस युग के बीच एक 'मिलन बिंदु' थे। वे हर पीढ़ी के साथ तालमेल बिठा सकते थे।

अमिताभ बच्चन की गंभीरता के साथ, धर्मेन्द्र की सहजता के साथ, रेखा की गरिमा के साथ और अमोल पालेकर की सादगी के साथ उनका अभिनय हमेशा स्वाभाविक लगा।

सत्तर का दशक केवल स्टारडम का दौर नहीं था, वह आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता का भी दौर था। देश में आपातकाल, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि और असमानता जैसे मुद्दे समाज को हिला रहे थे। सिनेमा इन तनावों का आईना बन रहा था।

जहां अमिताभ 'एंग्री यंग मैन' के रूप में जनता के गुस्से की आवाज बने, वहीं असरानी जनता की थकी हुई मुस्कान बन गए। उनका पात्र वह आम आदमी था, जो हर अत्याचार के बीच भी हंसने का कारण ढूंढता है।

उनकी पीढ़ी के हास्य कलाकारों में उत्पल दत्त और ओम प्रकाश भी थे। तीनों ने मिलकर यह स्थापित किया कि कॉमेडी भी समाजशास्त्र है। असरानी की विशेषता यह थी कि वे हर किरदार में यथार्थ लेकर आते थे। वह कभी भी जोकर नहीं बनते थे। वे मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि जीवन के व्यंग्य को उजागर करते थे।

उनके चेहरे पर हमेशा एक अदृश्य थकान होती थी, जैसे हंसी और संघर्ष के बीच कोई महीन रेखा हो। हालांकि, उनकी तुलना अक्सर महमूद से की जाती थी। महमूद ऊर्जावान थे, रंगीन और शारीरिक हास्य के उस्ताद थे, जबकि असरानी इसके विपरीत थे, संयमित, सूक्ष्म और बौद्धिक।

उन्होंने यह दिखाया कि हंसी को शोर की नहीं, चुप्पी की जरूरत होती है। महमूद ने कॉमेडी को सर्कस बनाया, असरानी ने उसे साहित्य बना दिया।

असरानी के समकालीन हीरो अमिताभ बच्चन, धर्मेन्द्र, राजेश खन्ना अपने-अपने करिश्मे से दर्शकों को बांध रहे थे, पर उनकी फिल्मों में असरानी जैसे कलाकारों ने उस करिश्मे को मानवीयता दी। यदि अमिताभ की फिल्में गुस्से की प्रतीक थीं तो असरानी ने उसमें मुस्कराहट का मानवीय स्पर्श जोड़ा।

फिल्म नमक हलाल और देशप्रेमी में अमिताभ व असरानी की जुगलबंदी इसका उदाहरण है। रेखा और जया भादुड़ी जैसी अभिनेत्रियों ने भी उस समय सिनेमा को नए अर्थ दिए।

जया ने सरलता को अभिनय का आदर्श बनाया, रेखा ने ग्लैमर को संवेदना से जोड़ा। असरानी इनके साथ काम करते हुए हमेशा कहते थे, 'हम सब एक ही कहानी के अलग पात्र हैं, किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी की हंसी में दर्द।'

सिनेमा की इस पूरी पीढ़ी का संघर्ष केवल फिल्मों का नहीं था। यह पहचान का संघर्ष था। वे ऐसे समय में अभिनय कर रहे थे, जब मंच, तकनीक और पारिश्रमिक, सब सीमित था। हर कलाकार अपने भीतर एक लेखक, दार्शनिक और कवि था।

असरानी उनमें सबसे स्थिर आत्मा थे। उन्होंने कभी जल्दी में नहीं जिया। उन्होंने हर किरदार को महसूस किया, जैसे वह उनके ही जीवन का कोई हिस्सा हो।

1990 के बाद का दौर बदल गया। कॉमेडी का स्थान 'तमाशा' और 'चुटकुलों' ने ले लिया। असरानी का शांत, विनम्र हास्य धीरे-धीरे गायब होने लगा, लेकिन उन्होंने मंच छोड़ा नहीं। टीवी, थियेटर और फिल्मों में वे लगातार काम करते रहे। उन्होंने पीढ़ियों को जोड़ा और यह दिखाया कि सच्चा कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता।

उनका जाना केवल एक अभिनेता का जाना नहीं, बल्कि उस दौर का अंत है, जहां कला और ईमानदारी एक ही चीज थी। उनकी मुस्कान हमें यह याद दिलाती है कि अभिनय केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की विडंबनाओं पर दया करने की कला है।

आज जब सिनेमा शोर, ग्लैमर और सोशल मीडिया की गिरफ्त में है, असरानी जैसे कलाकारों की कमी और भी महसूस होती है। वे अपने युग के आखिरी सच्चे कलाकारों में से थे, जो सीन से अधिक सच्चाई में अभिनय करते थे। उनका चेहरा किसी कॉमेडियन का नहीं, बल्कि उस आम भारतीय का था, जो हर मुश्किल में भी कहता है, 'कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा।'

हिंदी सिनेमा की हर पीढ़ी जब भी अभिनय की सादगी को याद करेगी, असरानी वहां खड़े होंगे। अपनी मुस्कान, अपनी विनम्रता और अपनी अमर पंक्ति के साथ 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर हम थे।' सच यह है कि वह जेलर नहीं थे, वह उस समय के सिनेमा के मुक्तिदाता थे, जिन्होंने हास्य को गंभीरता की गरिमा दी और जीवन की गंभीरता को मुस्कान का अर्थ।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।